Публикации раздела Кино

Зарождение российской мультипликации: 1920–40-е годы

Э кранизации стихов Маяковского и саундтреки от Шостаковича, история про Гулливера-пионера и копирование диснеевских приемов с одобрения самого Сталина - первые десятилетия советской мультипликации были на редкость интересными.

Авангардные 20-е

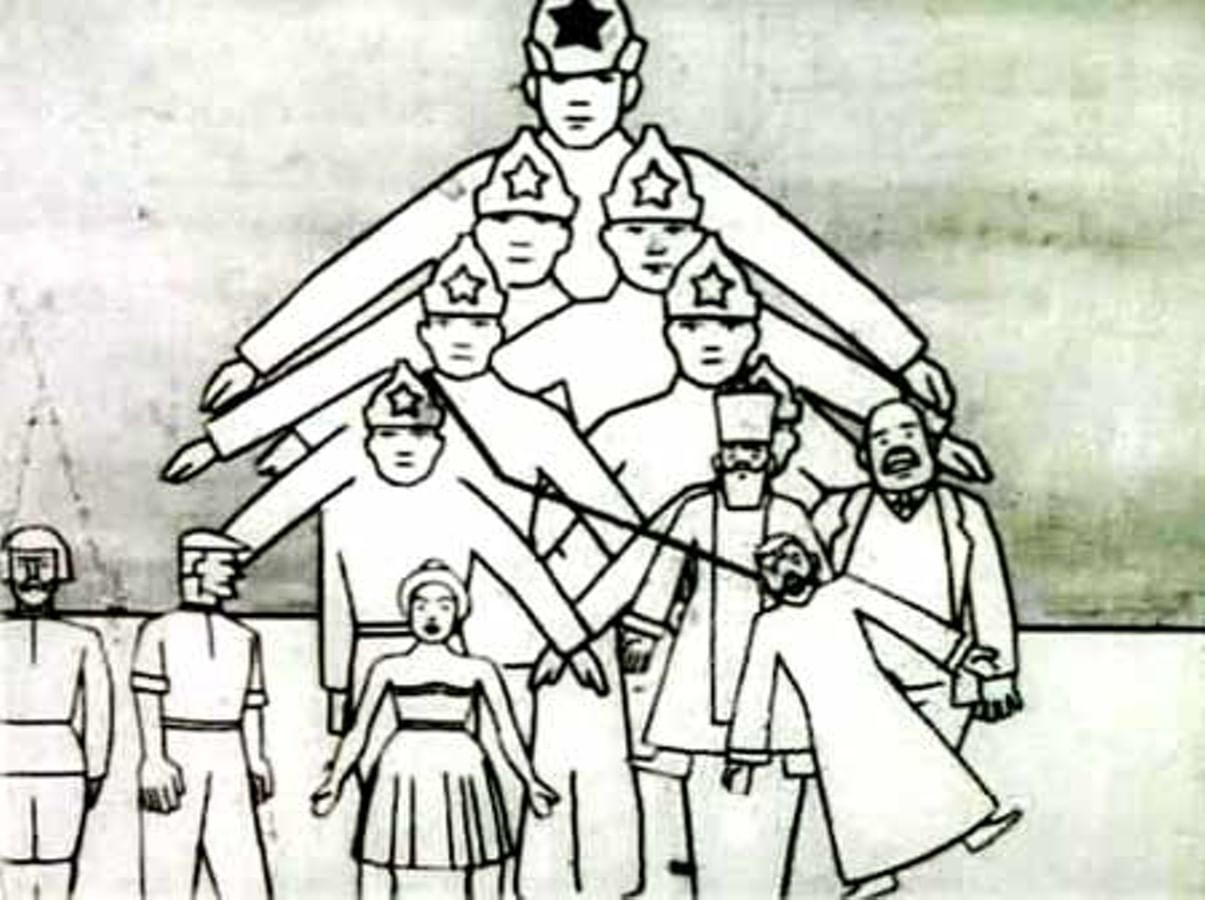

Хотя первые опыты в анимации в России стали предприниматься еще до революции (кукольные мультфильмы Александра Ширяева, короткометражки Владислава Старевича, снятые с использованием чучел насекомых), точкой отсчета отечественной мультипликационной традиции следует считать первый мультфильм, снятый в СССР, - «Советские игрушки» Дзиги Вертова (1924). В основе сюжета короткометражки - опубликованные в газете «Правда» политические шаржи художника Дени, высмеивающие врагов социалистического общества. Другие мультфильмы, появляющиеся в это же время, также ориентированы на взрослых, а не на детей - «Юморески» того же Дзиги Вертова, «Германские дела и делишки» Александра Бушкина, «Китай в огне» - мультфильм, над которым работали практически все главные мультипликаторы последующих десятилетий: Иван Иванов-Вано, Владимир Сутеев, Валентина и Зинаида Брумберг, Ольга Ходатаева.

Владислав Старевич (1882-1965). Фото: kino-teatr.ru

Дзига Вертов (1896-1954)

Иван Иванов-Вано (1900-1987)

Первый детский мультфильм - «Каток» Юрия Желябужского (художником-мультипликатором в этой короткометражке был Иван Иванов-Вано) вышел на экраны в 1927 году. История про мальчишку, который, желая наказать толстяка, пристающего к красивой фигуристке, волей случая победил в соревнованиях конькобежцев, стала очень успешной и заложила основы детской мультипликации.

Тот же Юрий Желябужский снял и первый кукольный мультфильм - «Приключения Болвашки» (1927). Потом это направление разовьет Мария Бендерская, выпустившая фильмы «Мойдодыр» и «Приключения китайчат».

Другой важный мультфильм того времени - «Самоедский мальчик», снятый сестрами Зинаидой и Валентиной Брумберг и Ольгой и Николаем Ходатаевыми в 1928 году. По сути, это семиминутная история жизни идеального советского гражданина - смелого мальчика Чу, который сначала разоблачает злого шамана, а потом поступает на рабфак в Ленинграде с тем, чтобы вернуться на родное стойбище менять жизнь к лучшему. Интересен «Самоедский мальчик» и эстетически: в нем использованы образы самобытного изобразительного искусства северных народов.

С точки зрения визуальной эстетики первые советские мультфильмы были наполнены духом авангарда. Николай Ходатаев, Михаил Цехановский, сестры Валентина и Зинаида Брумберг, Иван Иванов-Вано, создавая новое искусство, были сосредоточены на поиске новых форм - как в графике, так и в монтаже. Мультипликация открывала художникам доселе невиданные горизонты. Как писал один из основоположников отечественной анимации Иван Иванов-Вано: «Для мультипликации нет ничего недоступного. Это искусство не ограниченных техникой возможностей, где действительность тесно переплетается с фантазией и вымыслом, где фантазия и вымысел становятся действительностью».

Кадр из мультфильма «Советские игрушки». 1924 год

Кадр из мультфильма «Каток». 1927 год

Кадр из мультфильма «Самоедский мальчик». 1928 год

Литературные 20-е

В эти годы мультипликация возводится в ранг нового искусства, она активно заимствует литературные образы и идеи: на экраны выходят мультфильмы, созданные по произведениям классических авторов («Похождения Мюнхгаузена» Даниила Черкеса, Ивана Иванова-Вано и Владимира Сутеева по мотивам Распе), современных детских писателей («Тараканище» Александра Иванова по стихотворению Чуковского , «Сенька-африканец» Даниила Черкеса, Юрия Меркулова и Ивана Иванова-Вано по мотивам сказок того же Чуковского). Среди этих мультфильмов особенно выделяется «Почта» Михаила Цехановского, экранизация одноименной книжки Самуила Маршака. Этот мультфильм вошел в историю как первый звуковой советский анимационный фильм.

С мультипликационным кино начинают сотрудничать не только лучшие писатели и поэты (среди них Евгений Шварц , Самуил Маршак, Корней Чуковский, Сергей Михалков , Валентин Катаев , Юрий Олеша) того времени, но и композиторы. Дмитрий Шостакович специально пишет музыку к «Сказке о попе и о работнике его Балде» Михаила Цехановского. К сожалению, фильм не был закончен, и сохранился лишь один его эпизод.

Кадр из мультфильма «Похождения Мюнхгаузена». 1929 год

Кадр из мультфильма «Сенька-африканец». 1927 год

Кадр из мультфильма «Почта». 1929 год

Во многом такой интерес, помимо тех творческих возможностей, что давала мультипликация, был связан и с цензурным давлением на сценаристов, писателей, композиторов, которые для того, чтобы выжить, искали себя в других областях - произведениях для детей, эстраде. Хотя и здесь не все было безоблачно. Как вспоминает художник Лана Азарх, сотрудничавшая с сестрами Брумберг: «Экспериментировать они абсолютно не боялись. Они были широко образованными художницами, знающими искусство всего мира. Другое дело, что их сдерживали, мучили, запрещали. На худсоветах заседали грымзы из Академии педагогических наук, которые говорили, что дети это не поймут. Но несмотря ни на что выходили настоящие шедевры».

Сатирические 30-е

В начале 30-х начинает развиваться сатирическое направление в анимации: «Сказка о царе Дурандае» Ивана Иванова-Вано и Зинаиды Брумберг, «Органчик» Николая Ходатаева по мотивам «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина, «Квартет» Александра Иванова и Пантелеймона Сазонова по басне Крылова , «Блэк энд уайт» Леонида Амальрика и Ивана Иванова-Вано - экранизация одноименного стихотворения Маяковского .

Особенно выделяется фильм «Новый Гулливер» Александра Птушко (1935), где довольно смело переосмыслен классический сюжет: Гулливером в мультике становится советский школьник, который вместо свифтовской Лилипутии попал в капиталистический мир.

Но все эти мультфильмы были отдельными опытами, которые создавались в разрозненных мультцехах в «Межрабпомфильме», «Совкино», «Москинокомбинате», «Госвоенкино», на «Мосфильме» . В 1936 году все они были объединены в единый институт - «Союзмультфильм» . В штат студии вошли уже известные мультипликаторы - Иван Иванов-Вано, Ольга Ходатаева, Валентина и Зинаида Брумберг, Владимир Сутеев, Дмитрий Бабиченко, Александр Иванов и другие.

Кадр из мультфильма «Сказка о царе Дурандае». 1934 год

Кадр из мультфильма «Новый Гулливер». 1935 год

Кадр из мультфильма «Блэк энд уайт». 1932 год

Как вспоминает Федор Хитрук , который работал на студии практически с момента основания: «Ничего не происходит без целенаправленной работы. «Союзмультфильм» опекали, для него отбирали лучшие кадры, о художниках заботились. Одним словом, создали сносные условия, чтобы потом можно было успешно продавать созданные мультфильмы. Ну и не надо забывать, что нас не особенно трогала цензура. Были какие-то нелепые моменты, когда настойчиво просили изменить слишком пессимистичный финал, но это так, по мелочи. В целом мракобесия не было, мы были относительно свободны. А еще мы постоянно учились - западные мультфильмы смотрели в промышленных количествах».

Продиснеевские 30-е

К слову о западных мультфильмах. В 1935 году на Московском международном кинофестивале были показаны «Забавные симфонии» Уолта Диснея. Это событие сильно повлияло на умы советских мультипликаторов. Как вспоминает тот же Хитрук: «Фильм Диснея из серии «Забавные симфонии» не укладывался ни в какие рамки привычного сознания. Это был такой класс режиссуры, такое слияние пластики, музыки, идеи и характеров - поразительно. <...> Для меня эти фильмы были больше чем искусство, это была ворожба, колдовство. По движению, по характеру, по игре для меня происходило нечто более убедительное, чем в игровых фильмах».

Кадр из мультфильма «Котофей Котофеевич». 1937 год

Кадр из мультфильма «Забавные симфонии». 1935 год

Кадр из мультфильма «В Африке жарко». 1936 год

Именно по диснеевским канонам первые годы и развивался «Союзмультфильм»: несколько лет здесь осваивали целлулоидную технологию - производственный конвейер, как у Диснея, новых мультипликаторов обучали по американским пособиям. Теперь у мультипликаторов появилось разделение труда: вместо людей, которые делали все и сразу, стали работать узкие специалисты - фазовщики, прорисовщики, контуровщики, заливщики. Конечно, это ускоряло процесс и делало производство дешевле, но вместе с тем в таких мультфильмах становилось сложнее уловить индивидуальный почерк художника. Заимствовали у Диснея и технологию «эклер» или ротоскопирование, которая брала за основу рисунка съемку движений живых актеров. Волей-неволей советские аниматоры заимствовали и стилистику диснеевских картин.

Иванов-Вано так вспоминал этот период: «Как это могло получиться? Много раз я потом задавал себе этот вопрос, пока не нашел на него правильного ответа. Как это ни печально, но все мы на первых порах в своей работе на новой студии оказались в плену метода Диснея, вынуждены были копировать не только технологию, но и некоторые принципы построения и движения персонажей. Дело в том, что подготовка на курсах художников-мультипликаторов велась в основном на учебных пособиях, разработанных Диснеем для своих мультипликаторов. Все наиболее выразительные и характерные формы движения персонажей - походка, прыжки, пробеги, падения - были тщательно зациклены и занесены на специальные ленты, которыми потом пользовались аниматоры в целях экономии времени в своей работе».

Самобытные 40-е

Тот яркий стиль советской анимации, который уже было начал формироваться в 1920-е, на время был утерян. Однако и в эти годы появляются интересные самобытные работы - например, фильмы Владимира Сутеева («Шумное плавание», «Почему у носорога шкура в складках», «Колобок», «Дядя Степа»).

Все эти фильмы черно-белые, хотя с 1937 года, когда вышел первый цветной мультфильм («Сладкий пирог» Дмитрия Бабиченко), многие картины выпускались сразу в двух вариантах.

1939–1941 годы, пожалуй, становятся самыми продуктивными для «Союзмультфильма» того периода. На экраны выходит теперь уже классика отечественной мультипликации: «Лимпопо» и «Бармалей» Леонида Амальрика и Владимира Полковникова, «Мойдодыр» Ивана Иванова-Вано, «Муха-цокотуха» Владимира Сутеева. Эти мультфильмы все меньше походят на диснеевские, в них четко прослеживается авторский почерк художников. Именно с них берет начало самобытная советская школа мультипликации.

С началом Великой Отечественной войны мультипликаторы, те, что не ушли на фронт, переключаются на съемки агитационных киноплакатов. Производство детских мультфильмов идет крайне медленно - материалов не хватает, эвакуация в Самарканд и обратная реэвакуация в Москву отнимает много сил и времени, в какой-то момент студия даже занимается выпуском пуговиц и гребней из кинопленки. Тем не менее в эти годы выходят «Ёлка» и «Телефон» Михаила Цехановского, «Краденое солнце» Ивана Иванова-Вано, «Сказка о царе Салтане»

Есть не только у маленьких, но и у взрослых зрителей. Нарисованные сказочные герои на экранах оживают, завлекая в мир волнующих приключений. В жизни движущиеся не встречаются. Но мультипликации позволяют превратить набор статичных картинок в подвижное изображение.

Искусство художников-мультипликаторов дает зрителю возможность на время забыть о том, что он имеет дело не с реальностью, а сказкой.

С давних времен мультипликаторы использовали для получения нужных эффектов самые различные , с помощью которых кукольные или нарисованные образы оживали. Технологии, безусловно, важны. Но гораздо большее имеет замысел художника, сценарий и идея. Окончательно персонаж анимационного фильма рождается тогда, когда, мультипликаторы наделяют его индивидуальностью и характером. Эти принципы, зародившиеся на заре рисованного кино, характерны и для современной мультипликации.

Свою задачу мастера мультипликации видят в том, чтобы донести до аудитории вечные , которые, в отличие от технологий, не меняются со временем. С экранов телевизоров на зрителя по-прежнему смотрят герои, поведением которых движет стремление к справедливости и добру. Зло должно быть повержено, а любовь и дружба обязательно восторжествуют.

Особенности современной мультипликации

Сегодня почти каждое творение в мире мультипликации является результатом использования компьютерных технологий. Очень редко персонажи теперь лепят из или вырисовывают на прозрачной пленке. Использование средств компьютерной анимации позволяет получить персонажей с предельно высокой четкостью изображения. Такие герои способны двигаться, подобно человеку. Пластика движений и специальные эффекты приближают анимационные картины к реальности.

Одна из наиболее сильных тенденций в анимационном кино – стремление к предельной натурализации. Но некоторые мастера мультипликации считают, что желание придать фильму предельное правдоподобие представляет собой тупиковый путь, ведь зритель воспринимает не столько реалистичность деталей картины, художественный образ, создаваемый на экране. Именно сказочный, нереальный мир привлекает внимание юных зрителей.

За последние два десятилетия успела возникнуть и развиться трехмерная анимация. Применение 3D-технологий в производстве мультфильмов стало возможным только после выхода компьютерной техники на новый уровень.

Изображения, в которых создается иллюзия объемного мира, позволяют создать целостный образ, который стремится к предельной реалистичности.

И все же нынешние мастера анимации очень часто стремятся намеренно стилизовать трехмерную графику под рисованную. Это можно объяснить противоборством двух тенденций, одна из которых представляет старую школу мультипликации, а вторая выражает

Который в 1910-х годах в киноателье А.А.Ханжонкова разработал особую художественную технику и прием для постановки и съемки объемно кукольной мультипликации. Им были созданы в России первые в мире объемно-мультипликационные фильмы. Так, в 1912 г. В.А.Старевич выпустил пародийные мультипликационные фильмы "Прекрасная Люканида, или война рогачей с усачами" и другой под названием "Авиационная неделя насекомых".

Владислав Старевич

Советская графическая мультипликация возникла в 1924-1925 годах. Первые фильмы были сделаны художником А.Бушкиным, вначале под руководством известного режиссера и экспериментатора Дзиги Вертова, а затем уже самостоятельно.

Фильмы отвечали актуальным задачам политической пропаганды. Главным образом это были киноплакаты и сатирические фильмы.

Художники-мультипликаторы А.Бушкин и А.Г.Иванов для создания некоторых фильмов пользовались весьма несложной, но выразительной техникой плоских марионеток. Такой метод освобождает художников от трудоемкой техники изготовления огромного количества фаз-рисунков. Из плотной бумаги или картона вырезали плоские марионетки. В местах, сочленений их скрепляли шарнирами. Марионетка накладывалась либо на стекло съемочного стола, за которым находился рисованный фон или панорама, либо непосредственно на рисованную декорацию - место действия для персонажей фильма.

За один 1924 г. на студии "Культкино" со своим маленьким коллективом художников выходит целый ряд мультипликационных картин: "Германские дела и делишки", "История одного разочарования (Борис Савинков)", "Советские игрушки" (реж. Д.Вертов, мультипликация А.Бушкина и А.Иванова), "Случай в Токио", "Юморески" (реж. Д.Вертов, мультипликация А.Бушкина и А.Белякова).

Первый период развития советской мультипликации носил характер экспериментальный. Сложность технического выполнения рисованных

фильмов приводила художника к поискам таких технических методов, которые могли бы быть под силу малоопытным художникам. Одним из методов, укрепившимся на долгие годы н производстве мультфильмов, был так называемый "альбомный" метод. Все движения, необходимые для развития действия в сюжете, разбивались на цикличные движения, которые могли бы многократно повторяться. Например, походка людей или движения животных, полет птиц, проезд поезда, автомобиля и т.д. Каждый такой цикл движения и являлся "альбомом".

На дальнейшее развитие искусства мультипликации большое влияние оказало создание в Москве в 1924 году первой экспериментальной мультипликационной мастерской при Государственном техникуме кинематографии, в которую вошли молодые советские художники, окончившие ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские), (Н.П.Ходатаев, О.П.Ходатаева, Ю.А.Меркулов, 3.П.Комиссаренко, сестры В. и 3.Брумберг,

Валентина и Зинаида Брумберг

Л.Блатова, В.Г.Сутеев, И.П.Иванов-Вано, операторы Г.Кабалов и В.Шульман).

Владимир Сутеев

Экспериментальная мультипликационная мастерская выпустила в 1925 г. свой первый рисованный фильм - политический памфлет "Китай в огне". В этой большой коллективной работе художники приобрели первый опыт одушевления рисунков и практически разработали технологию производства рисованного фильма. Фильм "Китай в огне" во многих своих компонентах был невысокого качества, изобразительно разнохарактерный и затянутый. Скорее это была своеобразная иллюстрация политических событий, нежели кинематографическое произведение. Несмотря на эти недостатки, фильм привлек к себе внимание общественности и благодаря актуальному материалу, и новому интересному приему, который заставлял оживать карикатурный рисунок на экране.

Эпоха бурного становления страны требовала широкой агитации во всех отраслях производства, сельского хозяйства, кооперации, реализации государственных займов, а также и в повседневной нашей жизни. В этом отношении советская мультипликация того времени сыграла большую действенную роль, особенно в области научного и учебного фильма, агитплакатов, политшаржа и рекламы, где многие работы, несмотря на примитивность техники, достигали высокого художественного качества. Работы А.Бушкина "Проблемы питания", "Береги глаз", "Кровообращение" и другие явились уже тогда солидным вкладом в область научной и учебной кинематографии и сыграли роль настоящих образцов, по которым в дальнейшем шло развитие этого вида мультипликации.

В 1926 г. на кинофабрике "Межрабпом-Русь" коллектив художников (Ю.Меркулов, Д.Черкес, И.Иванов-Вано, оператор Л.Косматое)

начинает работать над первым детским мультипликационным фильмом "Сенька-Африканец", поставленном по мотивам сказок Корнея Чуковского. Картина вышла на экран в начале 1927 г. При всех своих недостатках фильм нашел положительный отклик в прессе и с большим интересом смотрелся детским зрителем. Этот успех подтолкнул художников на создание других детских фильмов. Так, в 1927 г. выходит картина "Тараканище", сделанная художником А.В.Ивановым также по сказке К.Чуковского. Затем выходит картина "Каток", сделанная в плане наивного детского рисунка (работа художников Д.Черкес и И.Иванова-Вано). Здесь художниками сознательно была допущена условность: все рисунки контуровались белой линией на черном фоне, так как при демонстрации такой рисунок менее утомлял детского зрителя.

Иван Иванов-Вано

В 1928-1929 гг. выходят новые фильмы для детей: "Самоедский мальчик", в шутливой форме разоблачающий религиозные пережитки у северных народов нашей страны (работа художников Н.Ходатаева, О.Ходатаевой и В. и 3.Брумберг) и "Приключения барона Мюнхгаузена" - работа художников Д.Черкес и И.Иванова-Вано. Так постепенно рождается новое советское искусство рисованного фильма.

В это время мультипликацией начинают интересоваться многие театральные режиссеры. Так, в 1927 г. талантливый режиссер и художественный руководитель Московского театра для детей - Наталия Сац ввела впервые в спектакле "Негритенок и обезьяна" мультипликацию, которую сделали художники Н. и О.Ходатаевы и В. и 3.Брумберг. Для этой постановки на сцене был смонтирован специальный экран. Мультипликация, проецируясь на него по ходу спектакля, переносила развитие действия со сцены на экран. Спектакль "Негритенок и обезьяна" имел огромный успех и долго не сходил со сцены театра. Не менее интересно и второе использование мультипликации Наталией Сац в спектакле "Про Дзюбу".

Здесь мультипликация демонстрировалась прямо на декорациях сцены, иллюстрируя в нужный момент мечты и фантазию мальчика Дзюбы. Благодаря этому в спектакле сразу возникала атмосфера сказки, очарованию которой помогала талантливая музыка композитора Леонида Половинкина, используемая синхронно с мультипликацией. Так, ритмическая слитность мультипликации с музыкой и даже с действием актера на сцене была проведена значительно раньше рождения звукового кино, где этот метод четкой синхронизации действия рисованного персонажа со звуком произвел в свое время большую сенсацию.

Кадры работников советской мультипликации постепенно пополняются. Начинает заниматься мультипликацией на одесской киностудии художник В. Левандовский. В 1927 г. вышел первый украинский мультипликационный фильм "Сказка о соломенном бычке", поставленный В.Левандовским по известной народной сказке. В 1928 г. выходит его второй фильм "Сказка о белочке-хозяюшке и мышке-злодейке", который он сделал уже на вновь организованной киностудии в Киеве. Помимо высоких изобразительных качеств, этот фильм особенно отличался плавностью и выразительностью движения персонажей.

В Ленинграде в области рисованного фильма, помимо художников А.Преснякова и И.Сорохтина, на фабрике "Совкино" начинает работать художник В.Григорьев, который в 1927 г. выпускает два фильма

"Держи чубаровца" и "Два рикши" по сценарию Н.Агнивцева, текст стихов В. Волженина. Примерно в это же время начинает работать в области мультипликации художник М.Цехановский,

Михаил Цехановский

немного позднее художники М.Пащенко, В.Сюмкин и А.Синицын. В Москве - художники Л.Атаманов,

Лев Атаманов

Л.Амальрик, П.Мизякин, А.Беляков, Д.Бабиченко, П.Носов, П.Сазонов, Ю.Попов и другие. Советская мультипликация обогащается новыми талантливыми режиссерами и художниками. Этот период интересен поисками художников новых технологических приемов в искусстве мультипликации и стремлением их создать постоянного героя рисованного фильма.

Леонид Амальрик

Режиссер А.В.Иванов, использовав специальный метод комбинированной съемки, разработанный конструктором Н.Желинским, выпустил в 1928 г. несколько мультипликационных картин с участием рисованного героя негритенка Тип-Топа. Так появился постоянный мультипликационный персонаж Тип-Toп, который, действуя в натурных кадрах, путешествует с приехавшей иностранной делегацией по Москве. Параллельно с ним начинает подвизаться на экранах другой

мультипликационный герой Братишкин, созданный художником Ю.Меркуловым, который участвует в различных агитплакатах и инструктивных фильмах: Братишкин вступает в Осоавиахим, Братишкин везет книги в деревню, Братишкин борется за чистоту на заводе и т.д.

Ленинградскими художниками А.Пресняковым и И.Сорохтиным создается персонаж Бузилка, который впервые появляется в 1928 г. в фильме "Шептуны", в 1929 г. в фильме "Бузилка против брака" и дальше

переходит в другие агитационные фильмы. Стремление наших художников создать образ постоянного мультипликационного героя действенного результата не принесло. Эти персонажи не имели успеха и сравнительно быстро сошли с экрана. И не только потому, что с внешней, чисто изобразительной стороны они были сделаны неинтересно. Они были невыразительны главным образом потому, что по сути своей никого не представляли, в них не было определенных

характеристик представителей какого-либо слоя общества, они были вне среды: правда, негритенку Тип-Топу подарили пионерский галстук, а Бузилке - большой гаечный ключ, который он постоянно носил с собой, - однако это была лишь внешняя характеристика героев фильма - "вывеска", но не их внутреннее содержание.

В 1928 г. выходит детский фильм "Обиженные буквы" по сценарию Агнивцева (художники А.Пресняков, И.Сорохтин, С.Жуков и

В.Куклина), в котором рисованная мультипликация так же, как и у режиссера А. В. Иванова, соединяется с натурной съемкой. В этом комбинированном фильме обиженные буквы идут жаловаться на ленивых детей в Наркомпрос, проходят по улицам, преодолевают ряд препятствий, попадают в бюро переписки, где создают переполох среди машинисток, и наконец благополучно пробираются в кабинет наркома, забираются к нему на стол и вручают товарищу Луначарскому

свою петицию. Зрителя в этих комбинированных мультипликационных кадрах поражала новизна приема, он был неожиданно удивлен таким техническим трюком, когда рисованный персонаж действовал в естественной натурной среде, рядом с живым актером.

Уже в этом раннем периоде советская мультипликация проявила себя в разнообразных жанрах, с поисками новых изобразительных решений не только в кино, но и в театре. Широко экспериментируя в мультипликации, как в области техники, так и в области разнообразной тематики, в поисках различных жанров, художники-мультипликаторы в те годы осваивали, приобретали и накапливали производственный и творческий опыт этого нового вида кинематографии, что в дальнейшем привело к значительному подъему искусства рисованного фильма в нашей стране.

Не могут прийти к единому мнению, какой же мультфильм был самый первый в мире? Сразу три мультика могут претендовать на пальму первенства. Это "Фантасмагория" Эмиля Коля (Emile Cohl), а также "Весёлые фазы юмористических рожиц" (The Humorous Phases of Funny Faces) и "Отель с призраками" (The Haunted Hotel) Джеймса Стюарта Блэктона (James Stuart Blackton). Ещё до 1900 года Дж. Стюарт Блэктон вместе с Томасом Эдисоном сделали "двигающиеся рисунки" и сняли их на пленку, сочетая тем самым технику кино с графикой. Получившийся фильм назвали "Юмористические фазы смешных лиц" и представили французской публике 6 апреля 1906 года.

Используя ту же технику динамической мультипликации, в 1907 году Блэктон создал еще один фильм «Отель с призраками». Но в нашем понимании эти мультфильмы были еще очень не совершенны, и лишь демонстрировали некоторые возможности техники мультипликации, получившей тогда название «Американское движение».

Позже эти возможности применил французский художник-карикатурист Эмиль Коля в мультфильме «Фантасмагория», показанный компанией Gaumont в августе 1908 года. Хоть «Фантасмагория» и длится всего полторы минуты, многие эксперты считают именно его первым полноценным мультфильмом в мире. Нарисован он был на белой бумаге и отснят в негативе, при этом светлые линии на темном фоне создавали необычный эффект.

Первые мультфильмы России и СССР

К слову, самый первый мультфильм в России снял в 1912 году, а первый советский мультик вышел в 1924 году. Назывался он «Советские игрушки» и, конечно же, пропагандировал советский строй.

Вышел в 1928 году и назывался «Безумный самолет» (Plane Crazy). Премьера самого первого полнометражного мультфильма Диснея «Белоснежка и семь гномов» (название оригинала: Snow White and the Seven Dwarfs) состоялась 21 декабря 1937 года. Это был фурор киноискусства. В том же году за свой первый мультфильм Уолт Дисней получил одну полноценную и семь маленьких (по количеству гномов) статуэток Оскара. С 4 февраля 1938 года этот мультфильм вышел широкий прокат и по сей день занимает высокое место среди лучших мультипликационных фильмов.

Традиционно, по субботам, мы публикуем для вас ответы на викторину в формате «Вопрос - ответ». Вопросы у нас самые разные как простые, так и достаточно сложные. Викторина очень интересная и достаточно популярная, мы же просто помогаем вам проверить свои знания и убедиться, что вы выбрали правильный вариант ответа, из четырех предложенных. И у нас очередной вопрос в викторине - По какой басне Крылова Владислав Старевич снял в 1913 году один из первых отечественных мультфильмов.

- A. “Квартет”

- B. “Ворона и лисица”

- C. “Кот и Повар”

- D. “Стрекоза и Муравей”

Правильный ответ Д. Стрекоза и муравей

Да-да, не удивляйтесь! Именно в 1913 году “Акционерное общество Ханжонков”сняло мультфильм по бессмертному творению Крылова, продублировало его на разные языки и с успехом показывало по всей Европе))) Всё как положено: безмолвная чёрно-белая лента, музыка тапёра за кадром…

” Знаете ли вы, что в этой басне в действительности имеются в виду муравей и кузнечик? Да, да, кузнечик, или как его еще называют, кобылка. Дело в том, что в разговорном языке XVIII - начала XIX века слово стрекоза служило обобщенным названием для разных насекомых: так звали и кузнечика и стрекозу… Интересно, что в старинных иллюстрациях к этой басне можно встретить изображения именно кузнечика.”

Мультипликатор Владислав Старевич

Владислав Старевич родился в 1882 году в городе Вильно (современный Вильнюс) в семье литовских поляков.

С детства Владислав увлекался изучением насекомых и фотографией.

После окончания гимназии служил чиновником.

В 1910 году Старевич решил снять документальный фильм о рогатых жуках-оленях и их битвах за самку. Однако при необходимом для киносъёмки освещении самцы, увы, прекращали биться. Тогда Старевич сделал из панцирей рогачей муляжи и отснял сцены покадрово. В итоге был создан первый в мире кукольный анимационный фильм под названием «Прекрасная Люканида, или Борьба рогачей с усачами» («Lucanus Cervus» – в переводе с латинского значит «Жук-олень»). Фильм имел псевдоромантический сюжет о любви жука-усача к царице жуков-рогачей прекрасной Люканиде и ревности её глупого и грубого мужа-царя. Либретто к этому якобы романтическому сюжету, озвучивавшееся под видеоряд прокатчиками, было сделано с большим юмором.

Ханжонков вспоминал:

«Первой его постановкой, сделанной по его же сценарию, была картина в 230 метров длиною, под названием «Прекрасная Люканида» или «Война рогачей с усачами», выпущенная в марте месяце (по новому стилю в апреле) 1912 г.

Картина заставила всех видевших ее не только восторгаться, но и задуматься над способами ее постановки, так как все роли в ней были исполнены жуками. Это был первый образец неизвестной еще тогда ни у нас в России, ни за границей объемной мультипликации. Снимались не рисунки, а миниатюрные фигурки – искусственные жуки, сделанные с восхитительным правдоподием. Для каждого кадрика жукам надо было придать особое положение, а иногда даже и выражение».

Фильм пользовался большим успехом у российских и зарубежных зрителей вплоть до середины 20-х годов. Покадровая техника кукольной мультипликации была тогда совершенно неизвестна, поэтому во многих отзывах сквозило изумление, как таких невероятных вещей можно было добиться дрессировкой насекомых.

Так, лондонская газета «Evening News» писала о фильме: «Как всё это сделано? Никто из видевших картину не мог объяснить. Если жуки дрессированные, то дрессировщик их должен был быть человеком волшебной фантазии и терпения. Что действующие лица именно жуки, это ясно видно при внимательном рассмотрении их внешности. Как бы то ни было, мы стоим лицом к лицу с поразительным явлением нашего века…»